Buscar

Felisberto Hernández. La revancha del pobre pianista

"Por amistad con alguno de sus parientes pude leer uno de sus primeros libros: La envenenada. Digo libro generosamente: había sido impreso en alguno de los agujeros donde Felisberto pulsaba pianos que ya venían desafinados desde su origen. El papel era el que se usa para la venta de fideos; la impresión tipográfica estaba lista para ganar un concurso de fe de erratas; el cosido había sido hecho con recortes de alambrado. Pero el libro me deslumbró". (Felisberto Fernández)

Edición N° 87

Abril 2010

Revista bimensual

Comprar edición impresaSumario

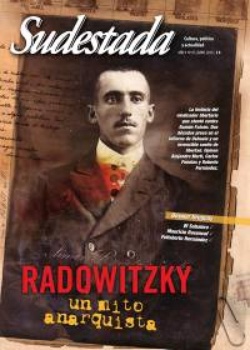

- Simón Radowitzky: un mito anarquista

- La daga de la Historia

- “Creo que la vida pasa por toda la gente”

- Felisberto Hernández. La revancha del pobre pianista

- Teresa Leonardi. La revolución viene oliendo a jazmín

Compartir Articulo

En el principio fue el piano. A los nueve años, el niño Felisberto comenzó a estudiar con una vecina, la francesa Celine Moulié, de la cual se enamoró pese a que ella era bastante mayor que su madre; desde 1920 lo hizo con Clemente Colling, también francés, un bohemio anclao en Montevideo entre mugre y miseria. Semejante iniciación no auguraba un destino de galas en el Carnegie Hall. Pero con lo que iba aprendiendo, Felisberto intentó pronto ganarse la vida: puso un conservatorio de barrio en su casa, acompañó películas mudas desde los quince años, tocó en bares y en teatros, yiró por pueblos de Uruguay, de Brasil y de Argentina, hasta el fin soñó con dar el gran concierto.

De Liszt y Chopin a Martha Argerich, pasando por Bud Powell, Bill Evans, Monk o Glenn Gould, los pianistas suelen caracterizarse por la excentricidad, pero Felisberto les ganó a todos. Fue especialísima la relación establecida con su instrumento. El piano era una buena persona. Yo me sentaba cerca de él; con unos pocos dedos míos apretaba muchos de los suyos, ya fueran blancos o negros; enseguida le salían gotas de sonidos; y combinando los dedos y los sonidos, los dos nos poníamos tristes, se lee en El caballo perdido. Llegó a actuar como solista un par de veces en el teatro Albéniz de Montevideo, con críticas favorables en los diarios, y hasta se dio el osado gusto de incluir en el programa tres de sus propias piezas: Festín chino, Bordoneos y Negros. En el Teatro del Pueblo de Buenos Aires, ofreció una versión para piano solo del ballet Petrushka, de Igor Stravinsky.

Pese a tales empeños pianísticos, la pobreza lo perseguía como un perro abandonado. Tamaña frustración no le hacía perder el humor, o quizás era ese humor lo que le permitía soportar los desaires de la suerte. Sus amigos lo recordaban como un excelente contador de cuentos que también se prodigaba en bromas musicales: tocar a Schumann como lo haría una vieja solterona, como una niña en busca de novio, como un coronel, como una profesora frígida. Hasta que en 1942, la segunda de sus seis mujeres, la pintora Amalia Nieto, lo emplazó: basta ya de escalas, ejercicios de digitación y ensayos. Que llevara dinero a la casa como hacen todos los hombres. La respuesta de Felisberto no se hizo esperar. Malvendió el piano, dejó un fajo de billetes en el hueco antes ocupado por él y se volvió derrotado a la casita de su vieja.

Desde años antes, a quienes lo elogiaban como pianista les respondía: "¡Yo quiero ser escritor!". Lentamente, se iba pasando a la narrativa: algo que me mantenga en el aire mientras la muerte pase por la tierra, como escribió en Por los tiempos de Clemente Colling. Recién hacia 1955 retomó el estudio del instrumento, alentado por su quinta mujer, Reina Reyes. Más adelante participó en la revista musical Caracol, col, col y volvió a dar clases. Entretanto, estudiaba obras de los compositores españoles Manuel de Falla e Isaac Albéniz, repertorio para el gran concierto que jamás llegó a dar.

En varios de sus relatos, el narrador es un pianista tímido a quien contratan en alguna casa de ambiente enrarecido, claustrofóbico, ominoso. Es el caso de "El balcón" –en el que aparece una señorita enamorada de un balcón que se suicida por celos derrumbándose– y de "El comedor oscuro". Al final de este último, una mujerota empleada en la misma casa, tras requerir sexualmente en vano al narrador, lo despide diciéndole andá, andá, pobre pianista. Una frase de tanta potencia literaria como el famoso rajá, turrito, rajá de Arlt. El argentino y el uruguayo, si bien la prosa de uno es exuberante y tremendista mientras la del otro aspira a la sobriedad y a una engañosa transparencia, comparten cierta desprolijidad subrayada por las lecturas académicas: debilidades y vacilaciones gramaticales, cacofonías, repeticiones, sonsonetes. Sin embargo, con eso que los pedantes no se cansan de condenar ambos construyen estilos y mundos únicos.

El emir de los críticos uruguayos por los años cuarenta y cincuenta, Rodríguez Monegal, publicó un juicio lapidario acerca de Nadie encendía las lámparas: Inagotable cháchara, cruzada (a ratos) por alguna impresión feliz pero imprecisa siempre, flácida, abrumadora de vulgaridades, pleonasmos, incorrecciones. Felisberto le resultaba pueril, poco serio. Por cierto, la infancia, en lo que tiene de inadecuación, de salvajismo, de cercanía con lo maravilloso y su contracara, lo siniestro, le duró siempre. Una coincidencia con Julio Cortázar, uno de los primeros en valorarlo. En Tierras de la memoria, Felisberto escribió: Casi diría que desde chicos ya se veía que iban a ser personas mayores. En cambio yo me quedaría menor para toda la vida. En Manos equivocadas vincula esa característica personal con sus búsquedas: yo creo que en mí algo se quedó niño, es que busco con una sencillez especial; por eso encontré esa onda de lo desconocido que me interesa.

Comentarios

Juan Bautista Duizeide

Otros articulos de esta edición

Nota de tapa

Nota de tapa

Simón Radowitzky: un mito anarquista

Fue el vindicador anarquista de la sangre obrera derramada por Ramón Falcón durante la Semana Roja. Pasó dos décadas preso ...

Editorial

Editorial

La daga de la Historia

Qué gracia le hubiera provocado a don Mariano Moreno la repetida tendencia a festejar con lujos y frases vacías el ...

Poesía blindada

Poesía blindada

Teresa Leonardi. La revolución viene oliendo a jazmín

Con una poesía de imágenes profundas que mira al futuro, la poeta Teresa Leonardi retrata lo que la sociedad salteña ...

Entrevista con José Carbajal "El Sabalero"

Entrevista con José Carbajal "El Sabalero"

“Creo que la vida pasa por toda la gente”

De los tiempos de “pantalón cortito” hasta los dilemas actuales de la política de su país, una charla desde la ...